历史学家来新夏说起周叔弢印象时说:“他虽然地位高、又富有,但是既无官气,又无商气,看起来温文尔雅、完全像个老书生。”然而这位老书生却是中国著名的民族实业家,另一方面又是古籍文物收藏家,他最后将收藏的四万多珍本、古印全部无偿地捐献给国家。

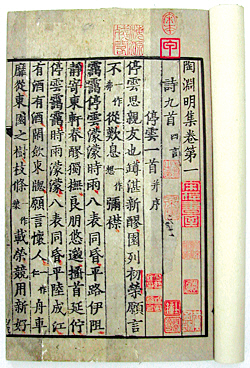

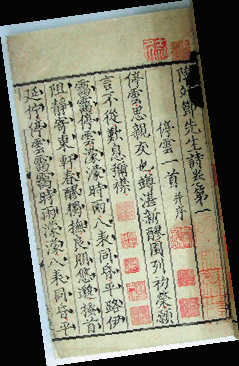

两陶集

南宋刻递修本《陶渊明集》和宋汤汉注南宋刻本《陶靖节先生诗》在现存各自的版本系统中,都是最早、最好的版本,具有极高的版本价值和资料价值。两书后来星散人间,而周叔弢将两书璧合,捐赠给国家图书馆。

敦煌遗书

天津博物馆藏敦煌遗书350卷,其中256卷来自周叔弢的捐献。周叔弢的捐赠不仅保存完好,还多是首尾完整的全卷,其中有的是孤本。上海古籍出版社于1996年6月,专门影印出版了一部七本的《天津市艺术博物馆藏敦煌文献》。

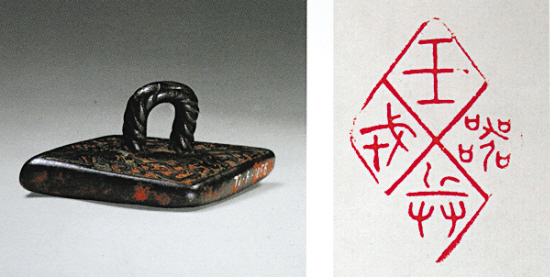

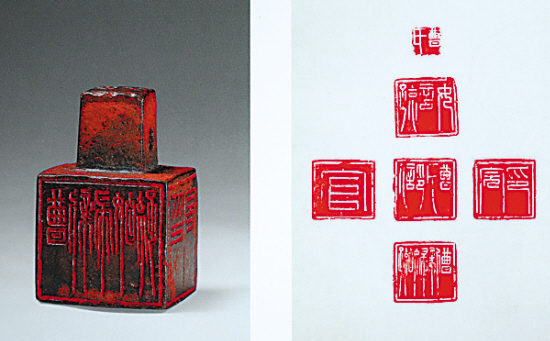

古印玺

周叔弢的另一类收藏是古印玺,曾经卖书筹钱收购印玺。他将收藏的910方古印玺捐给天津艺术博物馆,其中包括战国古玺、历代官印和历代私印。

王兵戎器铜玺,文意是:王军旅所用兵器。可能是在军中发放兵器的文书上封缄时所用。

魏晋曹氏六面铜印,印文为“曹氏”、 “女言疏”、“曹氏印信”、“曹新妇白疏”、“官”和“印完”,系女子用私印。书体与魏正始石经的字体相似。

出身书香门第,

叔父是近代大实业家

周叔弢生于一个官宦书香之家。祖父周馥曾官至两广总督,父亲周学海曾中进士,精研医学。而四叔周学熙致力于北洋新政,创办了直隶工业局、银元局、官银局、中国实业银行等金融机构,与近代实业家张謇齐名,有“南张北周”之称。

1914年,周叔弢移居天津,四年后即追随周学熙办实业,成为“北周”系统的代表人物。周叔弢在青岛创办华新纱厂,之后历任唐山华新纱厂总经理、启新洋灰公司总经理,又在滦州矿务、启新洋灰、耀华玻璃等公司任职。

据周叔弢回忆,儿时不敢擅入父亲的书房,但父亲爱读书、喜藏书的习惯却深深地感染和影响着他。那时完成私塾老师布置的功课后,他有两个最大的嗜好:一是“胡乱读一些闲书”,二是逛书店。没曾想这两个“嗜好”,成了他一生追求的基础。

周叔弢多次对人说,1917年一个偶然的机会,廉价收到了清代皇家书库“天禄琳琅”旧藏的宋本《寒山子集》,当时激动万分像获得宝贝一样兴奋得睡不着,将自己书库命名为“拾寒堂”(后改名“寒在堂”)。在藏书的若干年中,周叔弢购进山东杨氏海源阁精品后,他的藏书的数量和质量有了很大的提高。

不惜负债买书,

屡遇书商漫天要价

周叔弢在购书时“给价公允”,不搞巧取豪夺的手段,遇到喜欢的书更是不惜举债购买。七七事变以前,周叔弢购得清代著名藏书家黄丕烈荛圃翁“陶陶室”所藏《陶渊明集十卷》。随后,他用了四千元(据悉折合时价可买面粉四千多袋)买入“陶陶宝”的第二部珍藏《陶靖节先生诗注》,这是负了债买的。

也正是因为周叔弢爱书出了名,一些书商到他面前时就漫天要价。

周叔弢早期收藏的元树台岳刻《左传》为古籍精品,但缺少一卷。为此,他曾多方搜寻了十几年。后来听说嘉定有位徐先生收藏了这一卷,于是托友人傅沅叔去洽谈。一听说是周叔弢要购买此书时,卖家便开出天价,周叔弢只得作罢。1944年,徐家的后人拿出这一卷藏书到北京寻求买家。周叔弢追到北京,但卖家还是奇货可居,周叔弢还是买不起。

1946年夏,周叔弢转托大收藏家孙静庵与徐家洽谈,这次他学聪明了,一再嘱咐孙静庵“千万不要说是我要买”。孙静庵以请徐氏鉴定旧玉器为名,鉴定后“无意间”提出想买那本书。徐氏知道孙静庵不讲究版本,就半开玩笑地说要一两黄金。没想到孙静庵一口答应并当即付了金子。当着众人的面,徐氏不好反悔,书也最终到了周叔弢手上。

在抗日战争前夕,周叔弢经营的工厂被日本侵略者强吞后,收入已经大为减少。1939年岁末,他记录道:“今年本无力收书,乃春初遇通监(《资治通鉴》)……不得不售股票收之,孰得孰失,正不易言耳。”

对于自己收藏,他在一篇题记中自白:“余今年财力之窘,更甚于去年,然惜书之癖,甚于惜钱,结习之深,可笑亦复可悯也。”

真心爱书,以美人作喻

周叔弢是一个真心爱书之人,他告诫子女,读书时要牢记元代书法家赵孟頫所说的“勿卷脑,勿折角,勿以爪侵字,勿以唾揭幅,勿以作枕,勿以作夹刺”的名言。而他自己每当看到有的人看书不知爱惜,揭页时用指甲斜着硬划,或者蘸了唾沫去翻书,都心痛得不行。

上海藏书家黄裳和周叔弢有交往,他记录了周叔弢如此品玩藏书:“他论旧刻书,特别标出那版刻美的一点,以为这是中国雕版史上非常光荣的事迹……最后他刻一本好书,可以用一美女作比。”刻板好,等于先天身材好;如果印功好,就是后天发育好;再加上很好的装修,就像穿上了很好的衣服;经过名人的收藏,等于施以胭脂花粉;再有名人的题跋,就添上了丰韵。有这样五种好处,才能算十全十美的好书”。

周叔弢对藏书十分爱惜,不肯轻易翻读。他旧藏的宋蜀本《王摩诘集》于1982年影印出版后,他自己买了一部,高兴地说:“原书在手时,舍不得翻阅,现在只有影本,反而可以看了。”

更难得的是,周叔弢对书的喜爱不局限在个人。在1942年在自订藏书书目时,他就嘱咐子女:“此编固不足与海内藏书家相抗衡,然数十年精力所聚,实天下公物,不欲吾子孙私守之。四海澄清,宇内无事,应举赠国立图书馆,公之世人,是为善继吾志。倘困于衣食,不得不用以易米,则取平值也可。毋售之私家,致作云烟之散,庶不负此书耳!”

全部捐献,一本不留

1950年,周叔弢开始整理藏书,选出上乘精品,逐一校对、编目,准备捐赠图书馆。他与新中国天津首任市长黄敬商议捐赠之事时说:“我将心爱的藏书,贡献给我心爱的国家、人民,使这批古籍珍品永不招致流失损毁之厄运,使之能发挥作用,由国家收藏,岂不比我个人收藏更好吗?”

1952年,他把毕生精力所聚所藏的精品宋、元、明、抄、校本书715种、2672册捐献给国家,藏于北京图书馆(1998年更名为国家图书馆),成为该馆的“奠基石”。其中有“两陶集”,还有被称为宋词双璧的元延祐七年南阜书堂刻本《东坡乐府》、元大德三年广信书院刻本《稼轩长短句》。文化部副部长郑振铎看了周叔弢赠书的目录后,感叹说:“你把珍秘之书全部献出,并未保留一部,真是难得!难得!”

1954年又捐出中外文图书3500余册,藏于南开大学图书馆。1955年,他将所藏清代善本书3100余种、22600多册捐赠国家,藏于天津图书馆。1981年再度将1800余种、9196册善本书和古印经1262件、敦煌卷子200多卷及一些名人书画等文物捐献给国家,分藏于天津图书馆和天津博物馆内。

其人其语

“捐书之时,何尝没有不舍之意,又曾打算留一两部自己玩赏;但想既然捐书,贵在彻底,留下一两部又如何挑选,所以全数捐出,一本不留。”

“藏书不读书,何异声色犬马之好。”

周叔弢

(1891—1984)

原名明扬,后改为暹(xiān),字叔弢,晚年自号弢翁。1891年生于江苏扬州,为两广总督周馥的嫡孙。周叔弢幼年住在扬州,1914年移居天津,是一位爱国实业家。历任中央人民政府政务院财经委员会委员、天津市副市长、全国人大常委会委员、全国工商联副主席等职。

从1952年至1981年,周叔弢先后四次将自己用毕生精力和心血收藏的4万余卷图书、字画及1000多件文物捐献给北京图书馆、天津图书馆和天津博物馆。

逸闻

印章改用小的

周叔弢早年使用的一方印章“曾在周叔弢处(右)”,后来改用面积更小的“周暹”。他的理由是如果后人觉得讨厌,可以挖去印章,不至于损书太甚。

教育子女要自立

因为收藏十分花钱,所以周叔弢虽然收入不菲,也时常感到吃力。据周家后人回忆,周叔弢常告诫子女,说他“没有什么钱”,希望子女长大要自立,要自己养活自己。